Global Classmatesについて

グローバル・クラスメートとは

-

-

海外の生徒とのオンライン協働学習

グローバル・クラスメートは、Kizuna Across Cultures (KAC)によってマッチングされた日本の高校のクラスとアメリカの高校の日本語のクラスが参加する、クラス対クラスのバイリンガル交流プログラムです。生徒は普段の教室から、様々なトピックについて、海外の同世代の生徒とやり取りを行います。6ヶ月間の交流を通じて、生徒は互いの文化や自国の文化に対する理解を深め、異文化コミュニケーション能力やターゲット言語力を高め、長く続く友情を育みます。KACは、協賛団体様からのご支援により、グローバル・クラスメートを無料で参加校に提供させて頂いております。

活動地域

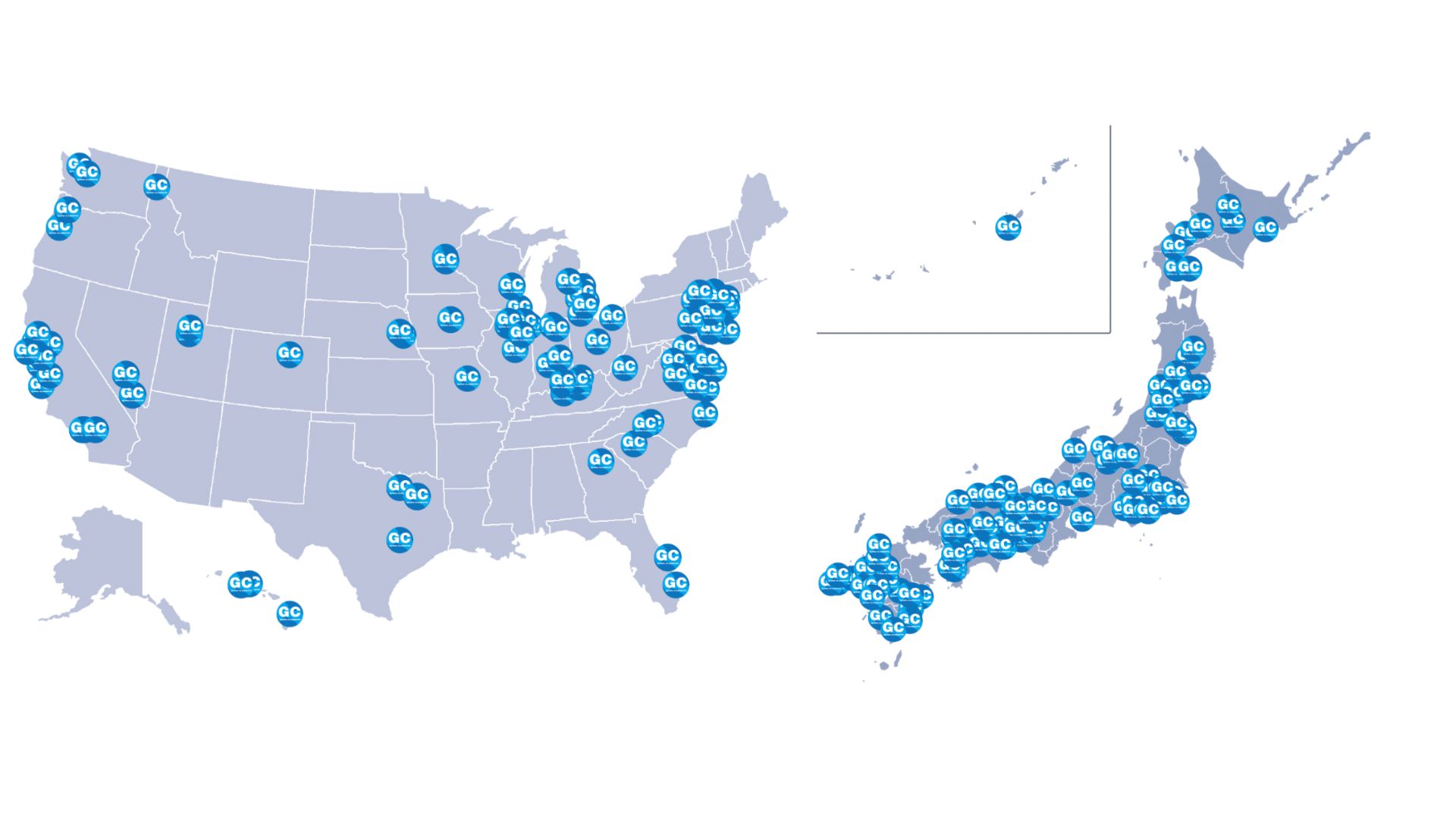

グローバル・クラスメートプログラムは、多様な参加校を受け入れるとともに、国際的な機会に触れることの少ない生徒に交流を提供することを重視しています。上の図には、これまでにグローバル・クラスメートに参加したアメリカと日本の683の高校が示されています。他の国際的な機会が十分に行き渡っていないコミュニティを含め、両国の多様性を反映した参加校の選抜を行っています。KACは、日米全土にまたがる高校にご参加頂けることに意義を感じており、新規および過去に参加の高校からのご参加をお待ちしています!

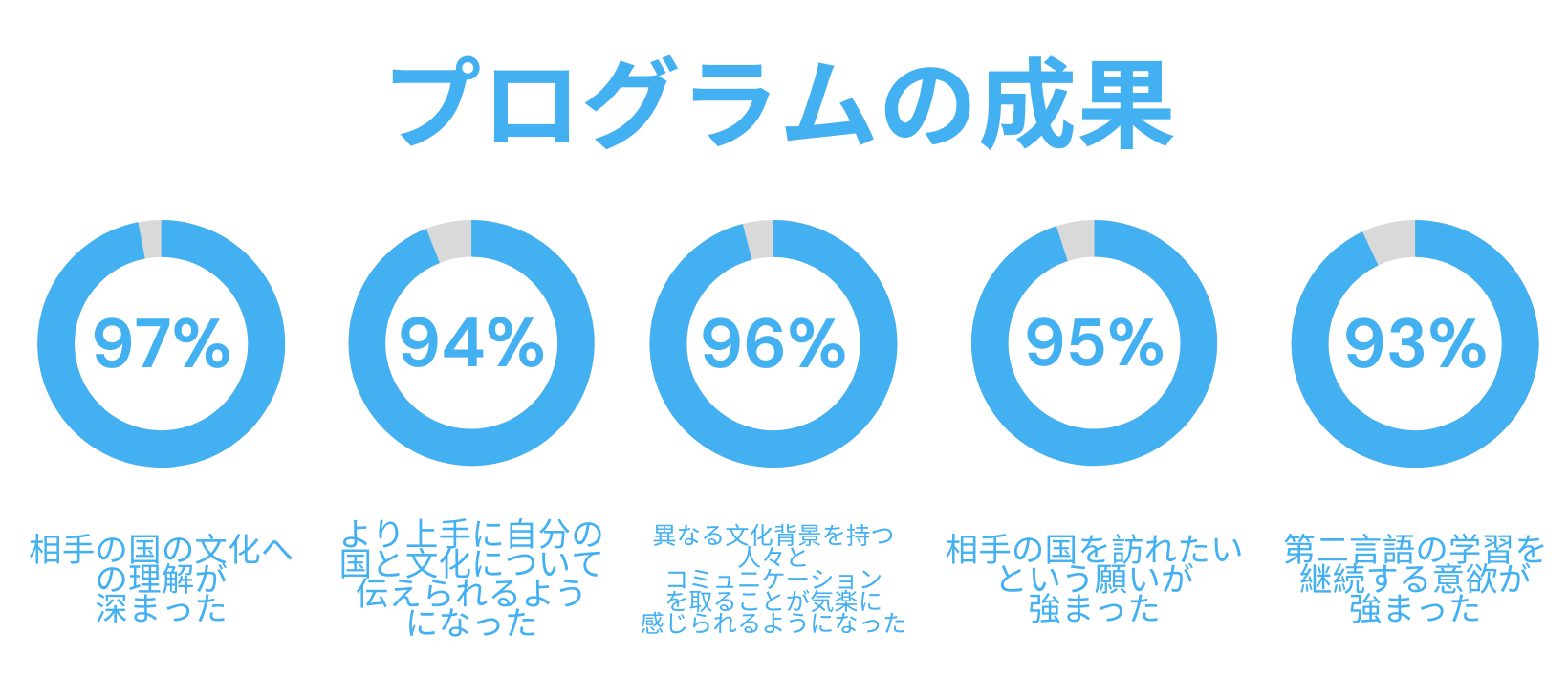

KACは、高い成果を生み出すプログラムを提供しています。報告された生徒の学習成果をみると、プログラムをとおして、ターゲット言語の学習意欲や異文化コミュニケーション能力の向上のほか、相手国、そして自らの国の文化に対する理解と敬意が増すことがわかっています。

参加者の声

生徒からのコメント

-

-

-

ロスガトス高校 (カリフォルニア州)クイン・メクラー

日本の文化は歴史のレンズを通して紹介されることが多いので、同年代の生徒たちから学校、趣味、流行について会話することは、私の日本への理解を広げてくれ、とても新鮮で実りある経験でした。また、自分の考えをより正確に伝えるために、新しい文型や文法を学ぼうという意欲もわきました。

-

-

-

-

神奈川県立横須賀高等学校鈴木千尋

グローバル・クラスメートを通じて、異文化理解を深めることができました。相手校の投稿から、彼らの国の習慣や行事を知ることができ、また自分も茶道部であることを生かして日本文化の良さを伝えることができました。自分はニュースの一部だけで全てを知ったつもりになってしまっていたと気付き、また日本であたりまえのように行ってきたことも、説明できるように意識しながら生活することで、国際社会の一員としての意識が高まりました。

-

先生からのコメント

-

-

-

ニュージャージー州ノーザーン・バレー・リージョナル高校・デマレストビル・パリス 先生

教科書やワークシート以外の異文化を体験することができ、普段の授業とは違うナチュラルな環境の中で日本の人々と出会い、コミュニケーションをとることができる貴重な機会となりました。生徒たちは異文化への理解を深め、世界への視野を広げることができました

-

-

-

-

兵庫県立姫路飾西高等学校晋川 真由美 先生

英語の文章を書くことに抵抗感がなくなったことや、言葉は違っても同じ興味を持つアメリカの高校生をより身近に感じることで、もっと相手のことを知りたい気持ちが高まり、英語を勉強するモチベーションも上がりました。

-

プログラムの流れ

-

-

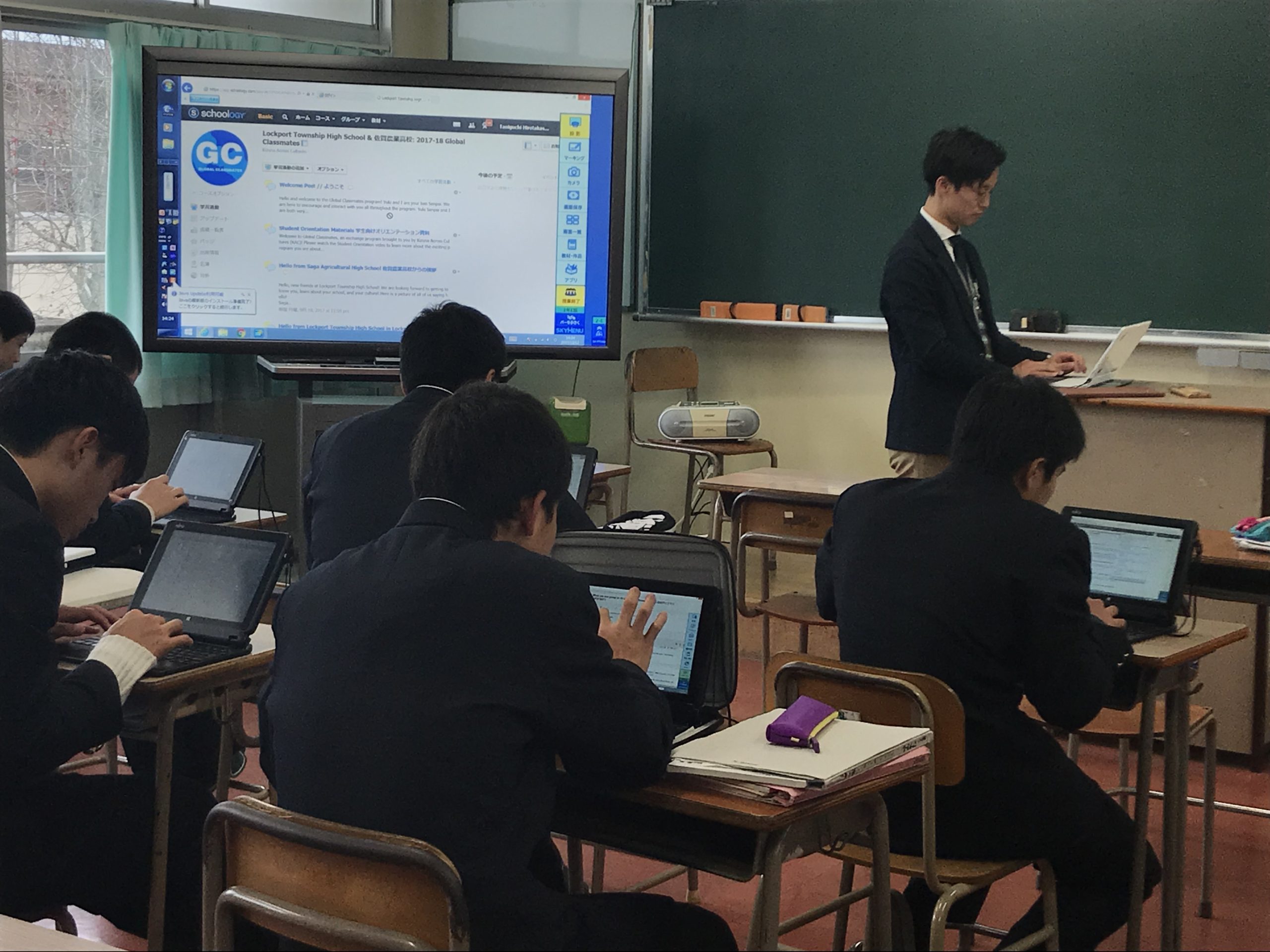

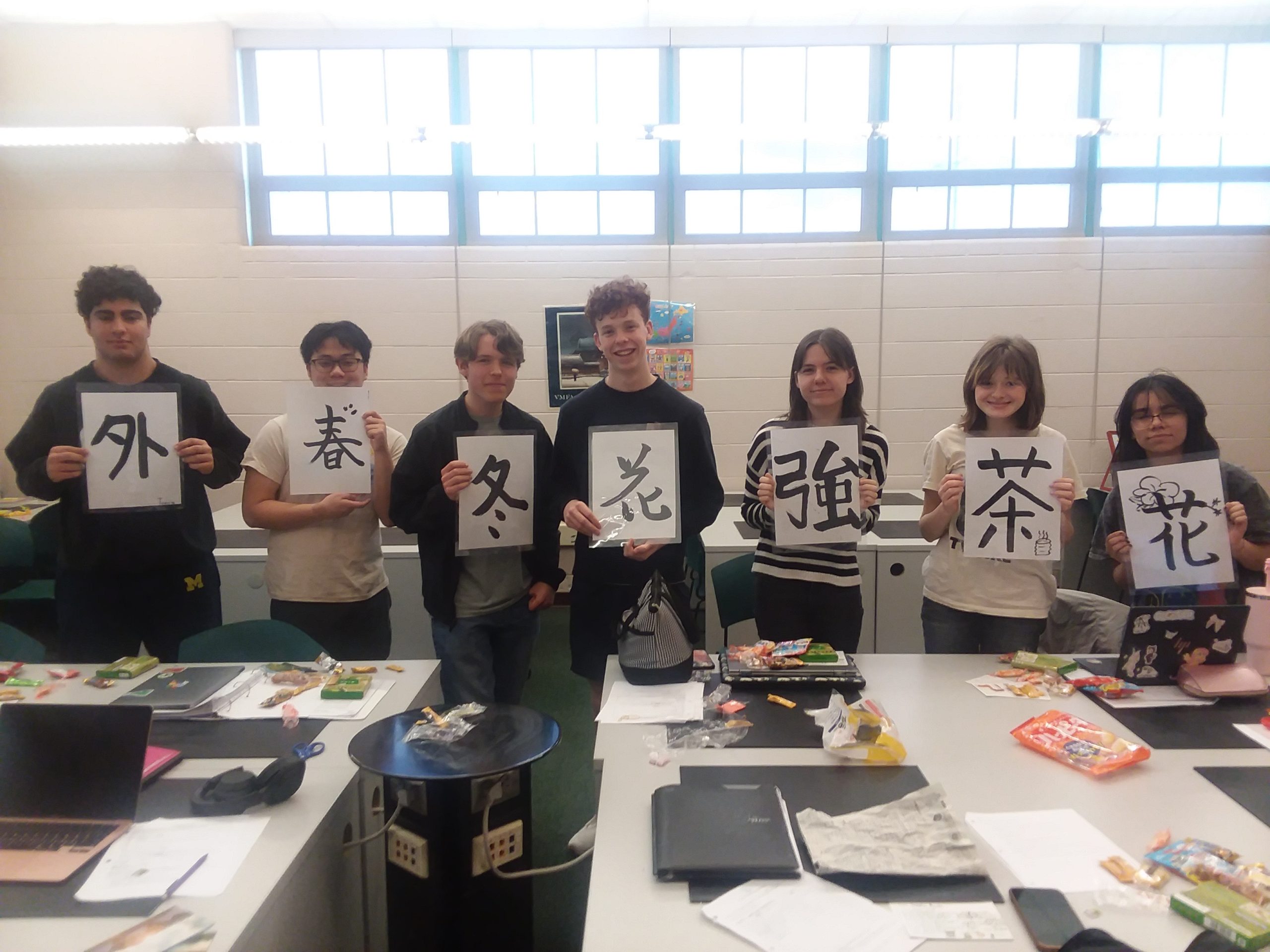

応募・審査を経て選ばれた日米の参加高校が、それぞれ日米 1 校ずつとなるようにペアを組み、9 月から翌年 2 月までの半年間、学習管理システム(Learning Management System)上でプログラムに取り組みます。日本では、英語や探求・国際理解あるいは選択科目の授業で参加される学校が多く見られます。参加生徒は担当の先生のリードのもと、多様なトピックについて、 ⽇本語と英語の両方で、メッセージ、プレゼンテーション、写真や動画などを交換します。まずは身近な話題を通してお互いを個人として知り、次に文化紹介トピックを通じて相手の背景への理解を深めます。その後、社会問題について話し合うことへの挑戦をお勧めしています。通常の活動は非同期型のやり取りですが、ペア校との調整のうえ、ライブビデオ交流など同期的な交流を取り入れることも可能です。ウェブサイト上でのやり取りを行った後、実際にパートナー校のクラスメートと顔を合わせ話す機会では生徒の興奮がうかがえます。協働学習を通して、生徒は学習言語スキルの向上に加え、視野を広げ、異なる背景を持つ人々を理解する力や、相手にわかりやすく伝えるコミュニケーション力を育みます。

-

-

交流ペアは、ライブビデオ交流を取り入れることで、より繋がりを深めることができます。

グローバル・クラスメートの主な特徴

-

-

教育課程への統合

グローバル・クラスメートは、授業の教育課程を強化・補完するためにデザインされています。活動は週に約1時間、授業中に行うことを想定しています。厳選されたディスカッショントピックは、生徒の実践的な語学練習を可能とし、示唆に富み、両国の共通点や相違点を理解できるようにデザインされています。交流は非同期式のため、日米の時差を気にする必要はありません。

-

-

コーディネーターとセンパイのサポート

KACでは交流を成功させるため、各交流ペアにコーディネーターを配属しています。バイリンガルであり、異文化コミュニケーションに長けたコーディネーターは、活動の計画から先生間のコミュニケーションの促進まで、あらゆる面で先生方をサポートします。さらに、バイリンガルのセンパイ(先輩)も、各交流ペアに配属されます。学生インターンとしてKACによる研修を受けたセンパイは、参加生徒の良きロールモデルとなるよう、オンライン交流に混ざり、盛り上げる役割を果たします。

-

-

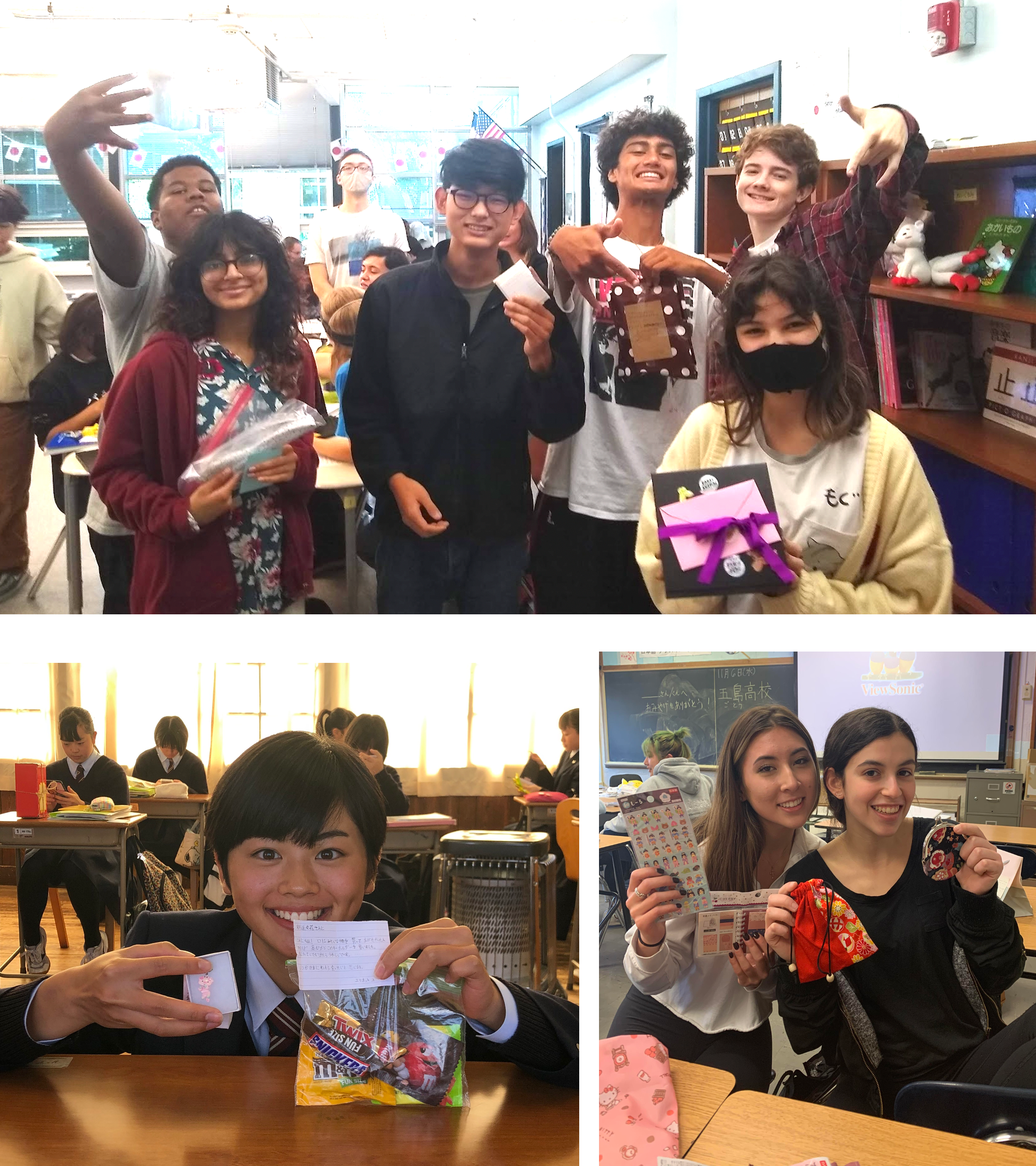

おみやげ交換

普段はオンライン上での交流ですが、プログラム期間中に一度、可能な範囲で交流相手のクラスメートとおみやげを贈り合います。海の向こうにいる相手が工夫を凝らして選んだり、または作成してくれたプレゼントを手に取ったりする瞬間は格別に嬉しいようです。また、自分たちが送ったおみやげへの反応と彼らの喜ぶ様子を見るのも嬉しい、といった感想が毎年寄せられています。

-

-

グローバル・クラスメート・プラス

グローバル・クラスメート・プラスは、一部の参加校に導入して頂く、グローバル・クラスメートのアドバンス版です。参加者のグローバルな課題への関心を高め、複雑な問題に対する考えを深め、より高度なディスカッションに挑戦してもらうことを目指しています。プログラム前半で、身近なトピックについてやりとりを行いお互いを知った後、プログラム後半では複数回のレッスンを利用して、食糧問題やダイバーシティ&インクルージョンなど、ひとつの社会問題について取り組んでもらいます。生徒達は、言語や文化の交流にとどまらず、クリティカル思考力を強化し、国際人としての意識を身につけます。

もっと読む

-

-

グローバル・クラスメート・サミット

グローバル・クラスメート・サミットは、KACが運営する次世代リーダー育成の夏のプログラムです。グローバル・クラスメートに積極的に参加した生徒は、担任の先生の推薦によりサミットに応募することができます。

もっと読む

-

-

グローバル・クラスメート・コミュニティ

KACのプログラム参加生徒および先生方は、プログラム終了後もグローバル・クラスメートとつながり続けることができます!グローバル・クラスメート・コミュニティは、生徒や社会人がキャリアや私生活を豊かにするための情報や機会を提供しています。このコミュニティは異文化交流に興味のある方ならどなたでも無料で参加いただくことができます。

詳細と登録はこちら

-

-

寄付金による運営

グローバル・クラスメートおよび関連プログラムは、協賛団体様からのご支援により無料で提供されています。参加への経済的な障壁を取り除くことで、通常であれば生徒たちに国際交流の機会を提供する費用のない学校にも、このプログラムを提供することができるのです。若者の育成支援にご尽力いただいている協賛団体様に深く感謝いたします。協賛団体様の詳細については、サポーターのページをご覧ください。

協賛団体様の詳細について